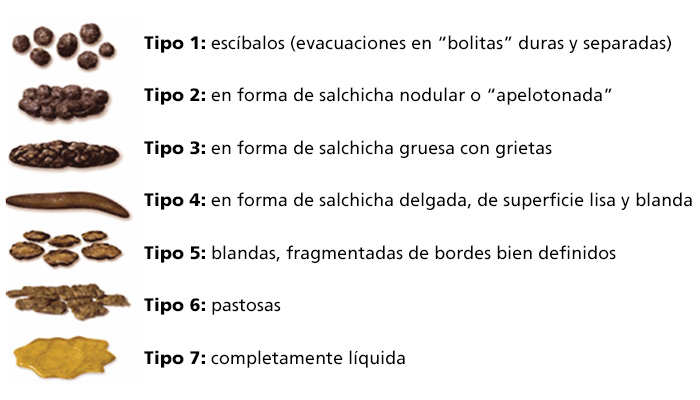

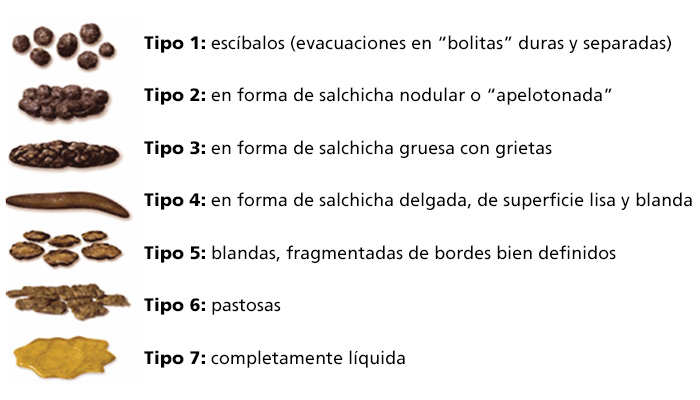

Figura 18

Escala de Bristol.

Coordinador: Dr. Juan Miguel Abdo Francis

Síndrome de intestino irritable

Dr. Eduardo Pérez Torres

El síndrome de intestino irritable (SII) es un trastorno funcional gastrointestinal (TFGI) con gran importancia no sólo por su alta prevalencia mundial, sino por el deterioro a la calidad de vida de las personas que lo padecen, mismas que con frecuencia ven “minimizados” sus síntomas por no tener una base orgánica demostrable y siendo rezagados por la sociedad como pacientes “nerviosos”.

De acuerdo con los criterios de Roma IV los trastornos funcionales se dividen en 8 categorías:

Trastornos funcionales intestinales, basados en la cronicidad, los síntomas llevan más de 6 meses de evolución antes del diagnóstico. En su actividad actual síntomas presentes en los últimos 3 meses. En la frecuencia, síntomas presentes al menos 1 día a la semana y por la ausencia de otras anomalías anatómicas, metabólica o fisiológica evolutivas.1

La prevalencia mundial se estima del 10 al 20%. Como los criterios diagnósticos han variado a lo largo de los años, también las estadísticas cambian de acuerdo a los criterios utilizados. En México se ha informado una prevalencia del 16 al 35%. Un estudio reciente multicéntrico que incluyó 1 677 pacientes utilizando los criterios ROMA III, demostró una relación 3:1 mujer:hombre, con una edad promedio de 36.9 ± 8.8 años. A pesar de su frecuencia, no todos los pacientes que lo padecen buscan atención médica, de los cuales sólo la mitad acuden a consulta médica.1-7

El SII produce un alto costo a la sociedad por ausentismo laboral, pérdida de la productividad y uso excesivo de recursos de salud. Frecuentemente, se ordena una cantidad excesiva de estudios de laboratorio y gabinete; se considera que si se aplicaran los lineamientos recomendados por los consensos internacionales, se lograría un ahorro económico que oscilaría entre el 66 y el 95%.8-10

El SII tiene una etiología multifactorial. Actualmente se trabajan diferentes líneas de investigación en este sentido, se considera a grandes rasgos que es resultado de diversos factores (genéticos, ambientales, psicosociales y físicos) que al interactuar producen una alteración en el eje intestino-cerebro que da como resultado la enfermedad.

Hay diversa evidencia de un componente genético y hereditario en el SII que aunque no está cerca de ser concluyente, brinda una orientación sobre las posibles bases fisiopatológicas de la enfermedad. Los datos que apoyan un componente hereditario en el SII, son una mayor frecuencia de SII en parientes de pacientes afectados. Los pacientes con SII tienen una historia familiar de SII en el 23% de los casos, de los cuales el 17% fueron parientes de primer grado.10 Se ha observado una mayor frecuencia de SII entre gemelos dicigotos, la cual aumenta considerablemente entre monocigotos.11 En estudios genéticos, se han encontrado polimorfismos de IL-10 que hacen a los sujetos bajo-productor, es decir, menor respuesta antinflamatoria sistémica.12,13 También se han encontrado polimorfismos de la proteína transportadora de serotonina (SERT-P), que es el paso limitante en la acción de este neurotransmisor fundamental en la sensibilidad visceral, motilidad y secreción intestinal.14

Se ha demostrado que los pacientes con SII cuentan con antecedentes traumáticos (abuso sexual, pérdida de padres en la infancia) con mayor frecuencia que en controles sanos. Además el estrés se asocia a cambios en la motilidad intestinal, se relaciona con incapacidad y visitas al médico.15

Uno de los principales fenómenos observados en pacientes con SII es que éstos muestran un menor umbral al dolor en estudios manométricos en colon; presentando dolor a estímulos que en sujetos control no son dolorosos. Estos pacientes están en un estado de hipervigilancia a las sensaciones viscerales, fenómeno que se asocia a la presencia de estrés.16-18

Se ha encontrado relación de la enfermedad principalmente con dos subtipos de receptores: 5-HT3 y 5-HT4, donde los primeros se encargan de aumento en la secreción y motilidad intestinal, mientras los segundos tienen un efecto contrario. Actualmente se encuentra en estudio la presencia de otros neurotransmisores implicados en la enfermedad como son: receptores opioides, y factor liberador de corticotropina.19

En el decenio de 1970 se dio mucho auge a la teoría de que las alteraciones en la motilidad son la causa de SII, ahora se considera consecuencia de los factores desencadenantes y de la hipersensibilidad visceral, ciertamente algunos patrones de motilidad anormal en intestino delgado desencadenan dolor; sin embargo, no se ha corroborado que todos los pacientes con SII cursen con este fenómeno.20

Las infecciones entéricas se han reportado como factores desencadenantes del SII hasta en el 17% de los individuos; a esto se le conoce como SII posinfeccioso y se presenta con infecciones entéricas ya sea virales, bacterianas o por parásitos, siendo los agentes más relacionados Campylobacter jejuni y Salmonella sp., Chlamydia trachomatis, Entamoeba histolytica y Blastocystis hominis. En este caso, las infecciones predisponen a una reacción inflamatoria de bajo grado que persiste. Se ha demostrado un aumento en los mastocitos y linfocitos intraepiteliales en colon de pacientes con SII, lo que causaría hipersensibilidad en las terminaciones nerviosas colónicas contribuyendo a los síntomas de SII.3,21,22

En los últimos años, la SPB como factor que contribuye al SII ha cobrado gran interés, y nace de la observación de que pacientes con SII cursan con SBP hasta en el 80% y mejoran con tratamiento antibiótico, sobre todo aquellos pacientes cuyos síntomas se asocian a distensión abdominal. Los estudios de los cuales nacieron estas hipótesis son cuestionables, ya que no todos contaban con sujetos controles y los métodos para el diagnóstico de SPB fueron diferentes al estándar de oro (aspirado duodenal) por la dificultad para realizar éste. El SPB contribuiría a la activación inmune en la pared intestinal, dando lugar a un estado de inflamación persistente que causaría el dolor y formación de gas por las bacterias intestinales, sería la responsable de la distensión abdominal. Esta teoría es prometedora y en la práctica clínica los antibióticos han mostrado resultados que la apoyan.22-24

El SII no es un trastorno psiquiátrico o psicológico; sin embargo, los factores psicológicos pueden influir en la percepción de la severidad de los síntomas abdominales, así como contribuir al deterioro de la calidad de vida y uso excesivo de servicios médicos. Es frecuente que el SII coexista con trastornos como ansiedad y depresión.3,4 Cruz Ruíz et al., demostraron que la ansiedad o la depresión están presentes en por lo menos la mitad de los pacientes con SII.25 Reséndiz-Figueroa et al., demostraron que los pacientes con ansiedad y depresión reportan síntomas del SII durante más días a la semana que los pacientes sin estos rasgos psicológicos, con el consecuente decremento en su rendimiento físico y mental.26

Antes se consideraba un diagnóstico solamente de exclusión. En la actualidad, se reconoce su carácter funcional y el diagnóstico se realiza con base en la sospecha diagnóstica acompañada de la presencia de criterios diagnósticos y a la exclusión de datos de alarma (Cuadro 10) sin necesidad de otros estudios de extensión que sólo aumentarían gastos de forma innecesaria. Como la mayoría de los trastornos funcionales, el SII es una enfermedad crónica, con periodos de exacerbación y remisión.3,4,22,27,28

| Cuadro 10. Medicamentos para el tratamiento de SII de acuerdo a síntoma predominante | |||

| Predominio de dolor/distensión abdominal | |||

| Antiespasmódicos | CALCIOANTAGONISTAS: | Tienen un alto perfil de seguridad y son los más utilizados. Inhiben las contracciones del músculo liso del tracto gastrointestinal lo que disminuye el dolor y malestar abdominal. Se recomiendan en estados agudos de dolor o distensión. No se recomiendan para terapias de largo plazo | |

| Bromuro de pinaverio | 100 mg c/12 h | ||

| Bromuro de otilonio | 40 mg c/12 h | ||

| ANTAGONISTA OPIOIDE: | |||

| Trimebutina | 200 mg c/8 h | ||

| ANTIMUSCARÍNICOS: | |||

| Mebeverina | 150-200 mg c/8 h | ||

| Bromuro de cimetropio | No disponible en México | ||

| Agentes surfactantes | Dimeticona Simeticona |

Combinados con antiespasmódicos | Son agentes fisiológicamente inertes, no absorbibles. Previenen y dispersan las burbujas de gas. No se recomiendan como monoterapia |

| Antidepresivos tricíclicos | Desipramina Amitriptilina Imipramina |

Dosis inicial: 5 mg/día, Dosis meta: 10-75 mg/día | Se recomiendan en síntomas moderados a severos. Tienen propiedades de neuromodulación y analgesia visceral. Son útiles en el manejo de la diarrea por sus efectos anticolinérgicos |

| Antibióticos | Rifaximina | 400 mg cada 8 h x 10 días | Antibiótico intraluminal, ha demostrado mejorar la distensión y sensación de inflamación abdominal y es superior al placebo en la mejoría global hasta por 10 semanas. Además parecen ser más efectivos en SII-D y en pacientes con síntomas leves a moderados |

| Probióticos | Bifidobacterium infantis 35624 | 1 cápsula al día No disponible en México |

Mejoran la barrera intestinal, disminuyen niveles de citocinas proinflamatorias séricas. Reducen el dolor y distensión abdominal. Normalizan el hábito intestinal. Han mostrado efectividad en la respuesta global del SII. |

| Fibra | Psyllium Metilcelulosa |

20-30 g/día | La fibra retiene agua permitiendo hidratar la materia fecal. Se recomienda sobre todo en pacientes con SII-E. Al inicio del tratamiento en algunos pacientes parece incrementar los síntomas de manera transitoria. Es tratamiento coadyuvante |

| Predominio de estreñimiento | |||

| Procinéticos | Tegaserod | 6 mg, 30 min antes del desayuno y la cena | Agonista 5-HT4, mejora la frecuencia y consistencia de las evacuaciones. Es efectivo en el control global de la enfermedad. Desacelera el tránsito colónico e incrementa la secreción intestinal. En México, su uso está restringido a pacientes menores de 55 años sin riesgo cardiovascular (hipertensión arterial y/o hipercolesterolemia) o enfermedad cardiovascular o cerebrovascular activa. Puede producir diarrea transitoria al inicio del tratamiento lo que no justifica suspenderlo |

| Lubiprostone | 8 µg dos veces al día | Agonista de los canales de cloro. Ha mostrado mejoría significativa en el malestar/dolor abdominal en SII-E. Aún no está disponible en México | |

| Predominio de diarrea | |||

| Antidiarreicos | Loperamida | 2-4 mg hasta 4 veces al día | Opioide sintético. Retarda el tránsito intestinal, aumenta la absorción de agua y electrolitos y aumenta el tono del esfínter anal interno. Mejora la consistencia y disminuye la frecuencia de las evacuaciones |

| Colestiramina | 1 g dos a tres veces al día | Quelante de ácidos biliares se reserva como tratamiento de segunda línea ya que no hay estudios que hayan evaluado su efectividad | |

| Rifaximina | 400 mg cada 8 h x 10 días | Ha mostrado efectividad en pacientes con SII-D sobre la mejoría adecuada de los síntomas y la inflamación abdominal en tratamiento a 10 días. Tiene la limitante de no poder usarse a largo plazo | |

Los criterios diagnósticos actuales son los Criterios de Roma IV. Han demostrado una sensibilidad del 70.7%, especificidad 87.8%, y valor predictivo positivo cercano al 100%.1,22,27

El SII se divide en cuatro subgrupos (Cuadro 11), apoyándose en la escala de Bristol (Figura 18) para que el paciente refiera de forma lo más objetiva posible la consistencia de las evacuaciones que presenta, ya que parte fundamental del tratamiento se basará en el síntoma predominante.1,3,4,22,28

| Cuadro 11. Subtipos de SII de acuerdo a Criterios de Roma III |

| SII con Estreñimiento (SII-E): evacuaciones duras o en escíbalos ≥ 25% y sueltas o líquidas < 25%ǂa |

| SII con Diarrea (SII-D): evacuaciones sueltas o líquidas ≥ 25% y duras o en escíbalos en < 25%ǂb |

| SII Mixto (SII-M): evacuaciones duras o en escíbalos ≥ 25% y sueltas o líquidas en ≥ 25%ǂ |

| SII No Clasificable: anormalidades de la consistencia de las evacuaciones insuficientes para cumplir con los criterios de diarrea, estreñimiento o mixto |

| ǂ En ausencia de antidiarreicos o laxantes a Escala de Bristol 1-2 b Escala de Bristol 6-7 |

Figura 18

Escala de Bristol.

Es fundamental realizar una adecuada anamnesis ya que esto nos permitirá sospechar la enfermedad, identificar la presencia de factores y enfermedades asociadas que apoyen el diagnóstico, así como excluir la mayoría de las enfermedades orgánicas que se presentan con síntomas parecidos.

Los síntomas pueden variar en cuanto al hábito intestinal predominante y pueden estar vinculados a las ingestas de alimentos, además interfieren con la vida cotidiana y el funcionamiento social. El SII a menudo se superpone con otras enfermedades (p. ej., enfermedad por reflujo gastroesofágico, pirosis funcional, dolor torácico de origen esofágico, dispepsia funcional —hasta en el 87% de los casos—, estreñimiento, cefalea (23 al 45%), ansiedad, depresión, fibromialgia reumática (20 al 50%), cistitis intersticial, síndrome de la articulación temporomandibular (16 al 64%), lumbalgia (27 al 81%), artralgias, dispareunia (9 al 42%), alteraciones del sueño, fatiga crónica (14 al 51%), entre otras.1-4,22,27,28

El examen físico es importante ya que tranquiliza al paciente y ayuda a descartar causas orgánicas, en general es inespecífico y normal excepto por la presencia de dolor abdominal a la palpación del marco colónico en un subgrupo de pacientes.4

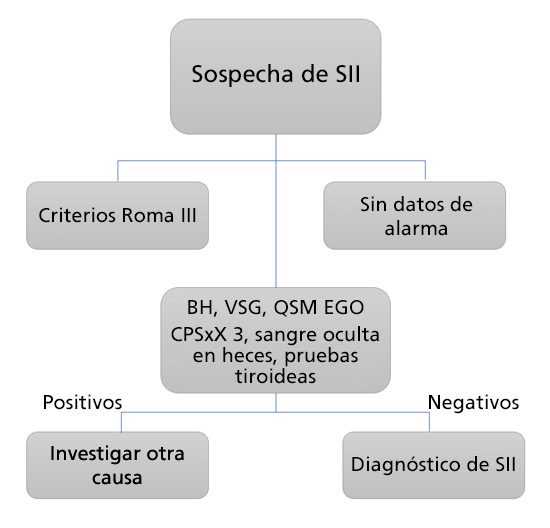

En la evaluación diagnóstica se recomienda procedimientos diagnósticos mínimos (Figura 19), éstos incluyen biometría hemática y sedimentación globular para descartar anemia o enfermedades inflamatorias, química sanguínea completa, examen general de orina, pruebas de función tiroidea y coproparasitoscópicos seriados con sangre oculta en heces, para descartar infecciones y sangrado gastrointestinal; en otros países se sugiere descartar enfermedad celiaca, sin embargo, en nuestro país, por la baja frecuencia de esta enfermedad en la población general (menos de 1%), no es una prueba necesaria para el diagnósticos de SII.

Figura 19

Algoritmo diagnóstico de SII.

Para excluir lesiones estructurales del colon en pacientes con síntomas leves o en aquellos menores de 50 años, se recomienda colon por enema o rectosigmoidoscopia flexible. En mayores de 50 años o en aquellos con cambios recientes en el hábito intestinal o síntomas incapacitantes, se recomienda colonoscopia como primera opción.1,2,26 La extensión de los estudios diagnósticos depende de las características de los pacientes, por ejemplo, en una mujer de 25 años, con síntomas crónicos y recurrentes, sin datos de alarma y exploración física normal no es necesario colon por enema ni rectosigmoidoscopia para el diagnóstico. El diagnóstico diferencial depende del síntoma predominante, e incluye varios padecimientos como se muestra en el Cuadro 12.

| Cuadro 12. Diagnóstico diferencial de SII |

| Infecciones gastrointestinales (p. ej., Giardia, Entamoeba histolytica, Yersinia, Strongyloides) |

| Trastornos endocrinos (hipo- o hipertiroidismo, diabetes mellitus) |

| Intolerancia a la lactosa |

| Enfermedad inflamatoria intestinal (CUCI, Crohn) |

| Sobrepoblación bacteriana |

| Enfermedad diverticular |

| Enfermedad inflamatoria pélvica |

| Colitis microscópica |

| Carcinoma colorrectal |

| Esprue celiaco* y otros síndromes de malabsorción (p. ej., insuficiencia pancreática, esprue tropical) |

| Medicamentos que causan estreñimiento (p. ej., anticolinérgicos) |

| Medicamentos que causan diarrea (p. ej., laxantes, antiácidos que contienen magnesio) |

| Endometriosis o enfermedad inflamatoria pélvica |

| * En México la prevalencia es menor al 1%. |

Actualmente una evaluación integral de los pacientes con SII recomienda incluir alguna escala de afección de calidad de vida, comorbilidad psicológica (ansiedad, depresión, somatización), discapacidad (ausentismo laboral y aislamiento social) y afección global en la vida del paciente; que aunque son útiles en la práctica clínica, su mayor utilidad es en ensayos clínicos.22,27

El tratamiento del SII va encaminado a disminuir los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes; desde un inicio es importante tranquilizarlos incidiendo en el carácter benigno de la enfermedad, pero también se debe explicar el carácter crónico de ésta y la necesidad de cambios en los hábitos higiénico-dietéticos. La relación médico-paciente es crucial para la mejoría sintomática de los pacientes, como en la mayoría de los trastornos funcionales digestivos, no hay que subestimar los síntomas de los pacientes, pues aunque los mecanismos fisiopatológicos no están bien esclarecidos, las molestias son reales, además se debe investigar la repercusión de los síntomas en la calidad de vida y factores de estrés asociados.

Se inicia el tratamiento con base en el síntoma predominante (dolor o distensión abdominal, estreñimiento o diarrea) y se debe evaluar la respuesta 4 a 12 semanas después, debido a la variabilidad de los síntomas y al carácter multifuncional de la enfermedad. Aún no hay un medicamento “ideal” para todos los casos; incluso hay que recordar que el placebo tiene un efecto muy importante llegando a igualar el de varios medicamentos y de la psicoterapia.4 El carácter refractario de la enfermedad lleva a los pacientes a la búsqueda de terapias alternativas hasta en el 30% de los casos.

Las recomendaciones generales son incremento en la cantidad de fibra en la dieta, respetar horarios de comidas, ingesta suficiente de líquidos, realizar alguna actividad física y bajar de peso en personas con sobrepeso u obesidad; sin embargo, no se dispone de evidencia que demuestre que estas medidas influyen directamente en los resultados del SII. Se recomienda sobre todo en pacientes con SII-E.2,27,29 Muchos pacientes son sensibles a ciertos alimentos y responden favorablemente en la restricción de éstos, sobre todo quienes se quejan de distensión abdominal pueden favorecerse al restringir las leguminosas y los lácteos. Hay que educar al paciente para identificar los alimentos que incrementan los síntomas y tratar de evitarlos.

Aunque el SII tiene alta morbilidad, no se relaciona con mortalidad, como se mencionó antes, cursa con periodos de exacerbación y remisión.

En presencia de los criterios diagnósticos para SII y ausencia de signos de alarma, la probabilidad de tener una enfermedad orgánica es menor del 5% y para cáncer es menor del 1%.27 Entre el 2 y el 18% de los pacientes pueden tener deterioro sintomático, del 30 al 50% permanecer estables y el resto mejora con respecto a sus síntomas previos.27-33