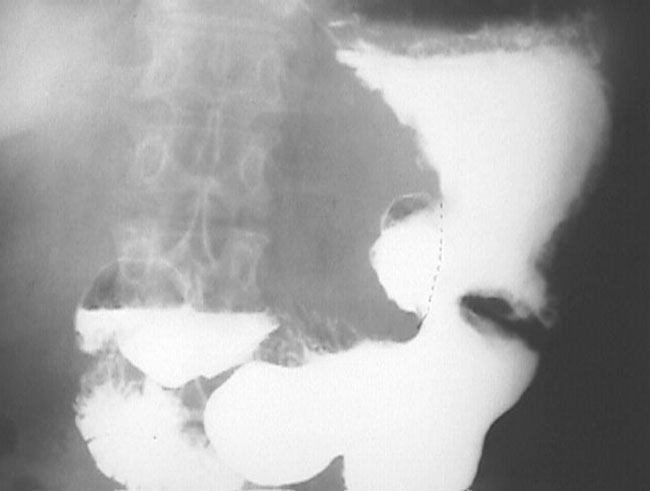

Figura 15

Imagen radiológica de úlcera gástrica.

Coordinador: Dr. Juan Miguel Abdo Francis

Enfermedad acidopéptica y Helicobacter pylori

Dr. Eli García Ruiz, Dr. Juan Miguel Abdo Francis

Con este nombre se denomina al padecimiento que resulta de la exposición mucosa al jugo gástrico por incremento en su producción o deterioro de la citoprotección resultante de la producción de moco, bicarbonato y prostaglandinas, dando como resultado inflamación de la mucosa o en ocasiones, pérdida de solución de continuidad de la misma la cual puede ser de profundidad variable, desde la submucosa en lesiones agudas o subagudas, hasta abarcar toda la pared gástrica e inclusive a penetrar órganos vecinos o abrirse a la cavidad peritoneal, en la enfermedad complicada.

La enfermedad acidopéptica es uno de los padecimientos más comunes del tubo digestivo superior, sin embargo, su frecuencia va disminuyendo paulatinamente. Entre los factores que han determinado esta disminución, podemos contar con la aparición de medicamentos altamente eficaces para disminuir la acidez del estómago, en especial desde que se introdujo al arsenal médico los bloqueadores H2 y posteriormente con el uso de los inhibidores de la bomba de protones, mucho más activos y específicos.

Desde el punto de vista epidemiológico, la úlcera es una enfermedad frecuente que afecta en promedio al 10% de la población mundial aunque su tendencia es a la baja con incremento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Su localización gástrica es más frecuente en pacientes de edad adulta y senil a diferencia de la localización duodenal y prepilórica que afecta más a jóvenes.

La etiología aceptada actualmente para el desarrollo de la lesión comprende ingesta de AINE, en particular aquellos que bloquean la expresión de ciclooxigenasa tipo 1 (COX 1), síndrome de Zollinger-Ellison y la presencia de Helicobacter pylori, aunque muchos factores inciden en la enfermedad como la dieta, el tabaco, el alcohol y la personalidad tipo A (neurosis obsesiva). Existe predisposición familiar para la enfermedad y se ha observado una mayor frecuencia en el grupo sanguíneo O positivo.

La fisiopatología de la enfermedad acidopéptica es compleja y se requiere cada vez más de su estudio para comprender los mecanismos de la ulcerogénesis. La producción de ácido se lleva a cabo en la célula parietal localizada en el fondo y cuerpo gástricos y la producción de pepsina en la célula principal localizada en el fondo y cuerpo (las productoras de pepsinógeno l) y en todo el estómago (las productoras de pepsinógeno II). Los hidrogeniones son responsables de la producción de ácido clorhídrico al unirse al cloro y también de la activación de la pepsina la cual se elimina como un zimógeno (pepsinógeno) lo que garantiza que no sea destruida la célula. Esta activación se lleva a cabo en la luz gástrica. El gradiente del pH de la mucosa gástrica es de 7 en su porción más baja hasta 1 a 2 en la luz.

Para evitar que este pH tan ácido dañe la mucosa existen mecanismos llamados de citoprotección que comprenden la cantidad y la calidad de la barrera mucosa, la producción de prostaglandinas endógenas, bicarbonato, nutrición e irrigación de la pared y presencia del factor de crecimiento epidérmico. Todos éstos protegen la agresión del ácido y la pepsina. Un nuevo factor se ha agregado a la fisiopatología y es la presencia de H. pylori, bacteria gramnegativa de forma espiral o curva microaerófila obligada que posee de cuatro a seis flagelos en un solo polo, capaz de modificar el microambiente que le rodea y dañar la mucosa por poseer mecanismos de ureasa y catalasa fundamentalmente y que vive por debajo de la capa de moco del epitelio gástrico predominantemente antral. Esta bacteria, considerada como el agente patógeno más frecuente del hombre, se trasmite, al parecer, por vía fecal-oral y su reservorio es el hombre mismo.

Helicobacter se asocia en un alto porcentaje a la gastritis crónica antral, a la úlcera gástrica y a la úlcera duodenal. Hoy en día se acepta su tratamiento de erradicación cuando se documenta la bacteria en pacientes con úlcera gástrica o duodenal reciente o recidivante, presencia de linfomas tipo MALT y antecedente de cáncer gástrico en la familia. Considerar a Helicobacter como factor único de la enfermedad acidopéptica es un error ya que es uno más de los agentes agresores que, junto con el ácido, la pepsina y los AINE son capaces de producir lesión ulcerosa al alterar el equilibrio defensa-agresión.

El diagnóstico se lleva a cabo por clínica, aunque no hay una representación típica de la enfermedad. El dolor, sin embargo, es el síntoma principal, el cual se manifiesta en forma muy subjetiva siendo para algunos ardoroso, para otros, urente, transfictivo, lancinante, con sensación de hueco o vacío, entre otras variantes. Puede ir acompañado de náusea y se incrementa con la ingesta de alimentos irritantes, secretagogos y grasa. Disminuye habitualmente con la toma de antiácidos, vómito o alimentos neutros. En aproximadamente el 50% de los pacientes el inicio es en forma abrupta con una complicación. Las complicaciones que se pueden presentar son: hemorragia (la más frecuente), estenosis, perforación o penetración a vísceras cercanas.

La localización de la úlcera gástrica puede afectar cualquier segmento gástrico, siendo la más frecuente en la incisura angularis sobre la curvatura menor. La localización duodenal más frecuente es en el bulbo. La radiología (SEGD: serie esofagogastroduodenal) convencional no es de utilidad, por lo que deberá indicarse siempre estudio con doble contraste. Lo más importante es determinar el tipo de pliegues que convergen a la lesión ulcerosa para descartar malignidad. Es importante recordar que siempre que se encuentre una úlcera gástrica deberá ser seguida de una endoscopia con toma de biopsia, ya que el cáncer gástrico ulcerado es muy frecuente y puede confundirnos clínica y radiológicamente. El índice de error en la radiología es elevado, va del 15 al 40%, por lo que ha sido desplazado por la endoscopia, que a diferencia de la radiología, es un método directo.

Los signos radiográficos de la úlcera gástrica incluyen datos para hacer diagnóstico diferencial con el cáncer del estómago e incluyen:

En la úlcera duodenal la deformidad del bulbo duodenal permite corroborar el diagnóstico con cierta facilidad, puede verse una gota suspendida o una deformidad en trébol (Figura 15).

Figura 15

Imagen radiológica de úlcera gástrica.

La radiografía sigue siendo muy útil en síndromes de estenosis pilórica o esofágica, no es útil para lesiones “mucosas” (gastritis, duodenitis o esofagitis), está contraindicada en el embarazo o en hemorragia digestiva o en abdomen agudo y con mucha frecuencia las radiografías están hechas con muy poca calidad, por lo que suelen ser inútiles.

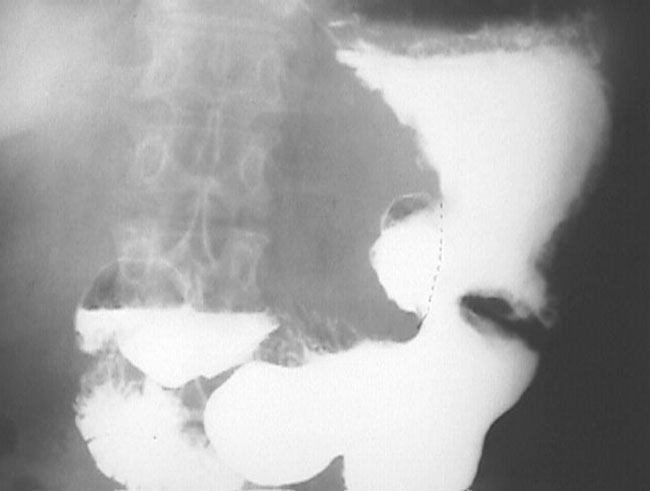

La endoscopia estará indicada de primera elección en pacientes con síntomas de alarma, complicados o con úlcera gástrica y nos permite valorar extensión de la lesión, profundidad, datos de complicación, características de lesión, entre otras. Además, mediante el procedimiento endoscópico podemos tomar muestras para cultivo, histopatología o prueba rápida de urea en búsqueda de H. pylori. En el paciente con hemorragia aguda por úlcera se puede además realizar opciones terapéuticas endoscópicas que incluyen inyección, electrocoagulación, tratamientos térmicos o mecánicos (Figura 16).

Figura 16

Imagen endoscópica de úlcera duodenal.

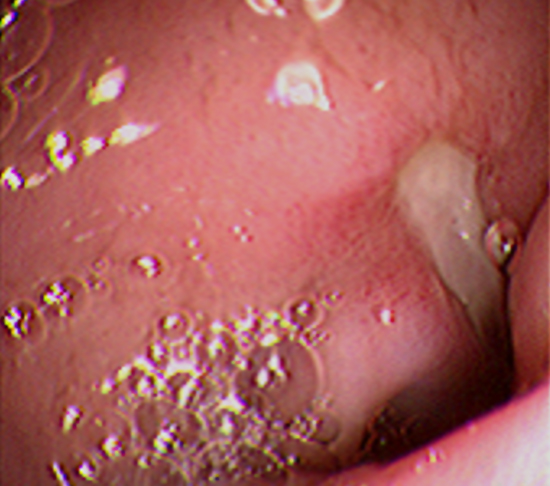

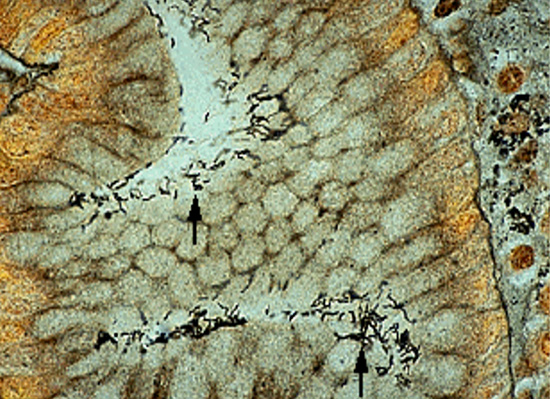

Para el diagnóstico de la infección por Helicobacter existen dos grupos de pruebas, las llamadas invasoras, que incluyen un procedimiento endoscópico, y las no invasoras, que no lo requieren; las que requieren de endoscopia y material biológico son estudio de histopatología, citología, pruebas moleculares de PCR, prueba rápida de urea-ureasa y cultivo (Figura 17).

Figura 17

Imagen microscópica de Helicobacter pylori con tinción de plata.

De estas pruebas, la biopsia con la observación del germen tiene algunas limitaciones, entre otras el hecho de que el crecimiento se da dentro de “parches” en el antro gástrico por lo que las muestras pueden ser tomadas de un sitio inadecuado; también la toma de antimicrobianos, bloqueadores del ácido o la inexperiencia del patólogo pueden dar falsas negativas, sin embargo esta prueba es el estándar de oro; la citología con limitaciones parecidas se utiliza poco. La prueba rápida de urea-ureasa (Clo-test, CU-Test y H.P.fast), es de alta especificidad y sensibilidad, por lo que según el Consenso Mexicano sobre Helicobacter pylori es la de mejor indicación para el diagnóstico durante la endoscopia.

El cultivo de este microorganismo es difícil, dado que es una bacteria microaerofílica, muy lábil, por lo que este método sólo es usado en protocolos de investigación o para valorar resistencia al tratamiento.

Las pruebas no invasoras, esto es, aquellas que no requieren de endoscopia son las pruebas serológicas, las pruebas del aire espirado (del aliento) y la determinación de anticuerpos en heces o en saliva.

Las pruebas serológicas son útiles para encuestas y valoraciones epidemiológicas, no son útiles para el seguimiento ni para establecer el tratamiento, ya que a pesar de no haber infección activa, siguen positivas.

La prueba del aliento es un estudio de fácil realización con adecuados porcentajes de sensibilidad y especificidad siempre que el paciente no esté tomando antibióticos. Se considera el estudio ideal para corroborar erradicación después del tratamiento. Su utilidad para el diagnóstico sin endoscopia está cuestionada toda vez que existen muchas personas con Helicobacter que dan prueba positiva sin lesión ni factores de riesgo, en quienes no está justificada la erradicación. Consiste en darle al paciente una cápsula con urea marcada con carbono 13 o 14, si hay Helicobacter en el estómago, éste desdoblará la urea por la ureasa que contiene, se libera ácido carbónico marcado, el cual por vía circulatoria pasa al pulmón y se elimina con la espiración detectándolo mediante un espectógrafo de masas en caso del carbono 13 o un contador Geiger en carbono 14, informando de la presencia de Helicobacter. Las pruebas en materia fecal y saliva no están disponibles en nuestro medio.

Desde el punto de vista práctico, al paciente con sintomatología ulcerosa crónica o con datos de alarma, se le debe realizar una endoscopia, con una prueba rápida de urea-ureasa y/o toma de biopsias, si hay indicación, se administra tratamiento antibiótico y después de 4 a 6 semanas de haber concluido el tratamiento se comprueba erradicación con la prueba del aire espirado.

Las metas del tratamiento son rápido alivio de síntomas, rápida curación y prevención de complicaciones y recurrencias. Para lograrlo se requiere de inhibir la acidez gástrica y eliminar los factores causales. El manejo del paciente ulceroso debe ser integral, creando un plan que involucre los aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Deberá entonces de adecuarse la dieta indicando una dieta libre sin secretagogos. La dieta de Sippy con base en lácteos ha dejado de ser útil por su efecto de rebote y porque puede complicarse al asociarse con antiácidos, favoreciendo el desarrollo de piedras en el riñón (síndrome de Burnet o álcali-leche). Es importante restringir el consumo de bebidas alcohólicas por su efecto directo sobre la mucosa y debe suspenderse el hábito de fumar ya que el cigarro retarda la cicatrización, favorece la recidiva y aumenta el porcentaje de complicaciones.

No es necesario, en la mayoría de los casos, utilizar ansiolíticos ya que no han demostrado beneficio. Los medicamentos que hoy en día pueden ser empleados incluyen a los antiácidos como sintomáticos en dosis de 30 mL una hora después de cada alimento, sucralfato 1 g una hora antes de cada alimento (citoprotector de gran utilidad en el paciente geriátrico), prostaglandinas sintéticas (misoprostol y emprostil) sólo indicadas en gastroduodenitis aguda erosiva asociada a ingesta de AINE ya que sus efectos adversos (diarrea, cólicos, cefalea y abortos, entre otros) superan a los beneficios, bloqueadores H2 de los cuales la ranitidina y la famotidina son los más empleados con dosis de 150 mg dos veces al día o 300 mg nocturnos para ranitidina y 40 mg nocturnos para famotidina. La dosis de famotidina es menor porque su potencia es mucho mayor; sin embargo, el beneficio obtenido con cualquiera de ellos es similar en la cicatrización de la lesión ulcerosa.

Puede también emplearse inhibidores de la bomba de ácido o bomba de protones como el omeprazol (20 mg o 40 mg al día), esomeprazol (40 mg al día), pantoprazol (40 mg al día), lansoprazol (30 mg al día), y dexlansoprazol (60 mg al día), los cuales producen un adecuado efecto en el control del ácido y pueden usarse a corto plazo debiendo administrarse en ayunas. Se recomienda 4 semanas para la úlcera duodenal, 8 para la gástrica y 12 para la esofágica. El tratamiento a largo plazo es preferible con las dosis medias de estos medicamentos.

Para tratar Helicobacter pylori podemos utilizar benzoimidazoles sustituidos (inhibidores de la bomba de ácido) asociados a claritomicina 500 mg dos veces al día más amoxicilina 1 g dos veces al día o subcitrato de bismuto 120 mg cuatro veces al día con eficacia promedio de 90% en la erradicación. Los esquemas que incluyen metronidazol o sus derivados no son muy eficaces por la alta resistencia de Helicobacter a estos productos, por lo que se recomiendan como segunda línea de tratamiento.

Como rescate se pueden emplear nuevos antibióticos que incluyen la azitromicina, ofloxacino y perfloxacino en combinación con furazolidona o derivados del metronidazol. Los tratamientos actuales se dan por 14 días pero existen ya estudios con dosis mayores o combinaciones triples y cuádruples a fin de reducir el tiempo de tratamiento a 7 días con la misma eficacia terapéutica. Podemos decir que no existe todavía el tratamiento ideal de Helicobacter que sea barato, eficaz, sin efectos adversos y simples de administrar.

El IV Consenso Mexicano de Helicobacter pylori recomienda asociar como primera elección un inhibidor de la bomba de ácido a doble dosis con claritromicina y amoxicilina. En países con tasas de resistencia a claritromicina mayores a 20% se recomienda esquema cuádruple. Los efectos adversos menores son muy frecuentes (40% en promedio) siendo la disgeusia el más común; sin embargo, sólo 10% de los pacientes llegan a abandonar el tratamiento por efectos adversos mayores.

La cirugía se reserva para los pacientes complicados e incluye a las vagotomías que pueden ser tronculares, selectivas o supraselectivas, y a la cirugía de resección (gastrotomías parciales). Casi no se utilizan en nuestros días cirugías de resección amplias como la gastrectomía subtotal (75%) ya que favorece las complicaciones futuras como el vaciamiento rápido (síndrome de Dumping), reflujo alcalino, hipovitaminosis, etcétera. Las vagotomías tronculares y selectivas al denervar el estómago requieren de un procedimiento agregado para drenaje, que puede ser piloroplastia o antrectomía. Las complicaciones de estas técnicas incluyen vaciamiento rápido, distensión abdominal, litiasis vesicular, entre otras. La técnica que ofrece mejores resultados por muy baja recidiva es la vagotomía troncular con antrectomía. Las técnicas quirúrgicas se adecuan a los hallazgos encontrados en cada paciente.